漢詩は、一定のルールを持った限られた字句で情景や想いを表現したものです。その歴史は『

以下にその流れをまとめます。

| 時代 | 主な詩集、形式、特徴 |

|---|---|

| 周 (前11~前3世紀) |

『 素朴でおおらかな内容。 |

| 漢・三国 (前3~3世紀) |

|

(3~6世紀) |

五言古詩、七言古詩が確立。 |

| 初唐 (618~712) |

近体詩(絶句、律詩)が確立。厳格に韻律が整うようになった。 主な詩人は |

| 盛唐 (712~765) |

漢詩の黄金時代。 主な詩人は |

| 中唐 (766~835) |

盛唐に続く時代。古詩への回帰なども見られた。 主な詩人は |

| 晩唐 (836~903) |

唐の衰退期。唯美・退廃的。 主な詩人は |

| 以降 宋・元・明・清… |

以上いずれかの流れを汲んでいった。 |

| 中華民国 (1912~) |

韻律を無視した 主な詩人は |

大きく分けると、古体詩と初唐に成立した近体詩に分けられます。形式と主な特徴をまとめましょう。

| 詩体 | 形式 | 一句 | 句数 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 古 体 詩 |

四言古詩 | 4字 | 自由 | 自由 | 原則 偶数句末だが不定 |

| 五言古詩 | 5字 | ||||

| 七言古詩 | 7字 | ||||

| 楽府体 | 不定 | ||||

| 近 体 詩 |

五言絶句 | 5字 | 4 | 一定 | 五言→偶数句末 七言→第一句末と偶数句末 |

| 七言絶句 | 7字 | ||||

| 五言律詩 | 5字 | 8 | |||

| 七言律詩 | 7字 | ||||

| 五言排律 | 5字 | 10以上の偶数 | |||

| 七言排律 | 7字 |

句末に音読みで同じ響きの字を配置すること。韻を踏むともいいます。

例として杜甫の五言古詩『石壕の吏』から取り上げて見てみましょう。

夜久語声絶

如聞泣幽咽

天明登前途

独与老翁別

夜久しくして語声絶え

泣きて幽咽するを聞くが如し

天明前途に登らんとして

独り老翁と別る

赤字の3字を音読みすると、「絶」(zetsu)、 「咽」(etsu)、 「別」(betsu) となり、響きが同じことが分かります。

書き下して訓読みすると、押韻は分かりません。また、日本語の音読みと当時の中国語の読みが異なり、押韻と判断できない場合もあります。

古体詩では換韻(途中で韻を変えること)をしても良いですが、近体詩では

古代中国語には、以下の4つのイントネーションがあり、「平」と「仄」の2つに分けられます。

| 「 |

|

| 「 「 「 |

近体詩(絶句と律詩)では、平・仄の配列が厳密に決まっています。 こうすることで近体詩はよみやすく、また耳に入りやすくなっているのです。

ただしこちらも書き下しでは判別ができません。 また、中国語のイントネーションは普通分からないため、漢字を見ただけで判別することが困難です。大学受験レベルでは意識しなくても良いでしょう。

前後の2句が、

以上3つの条件を満たす関係にあること。

律詩では、

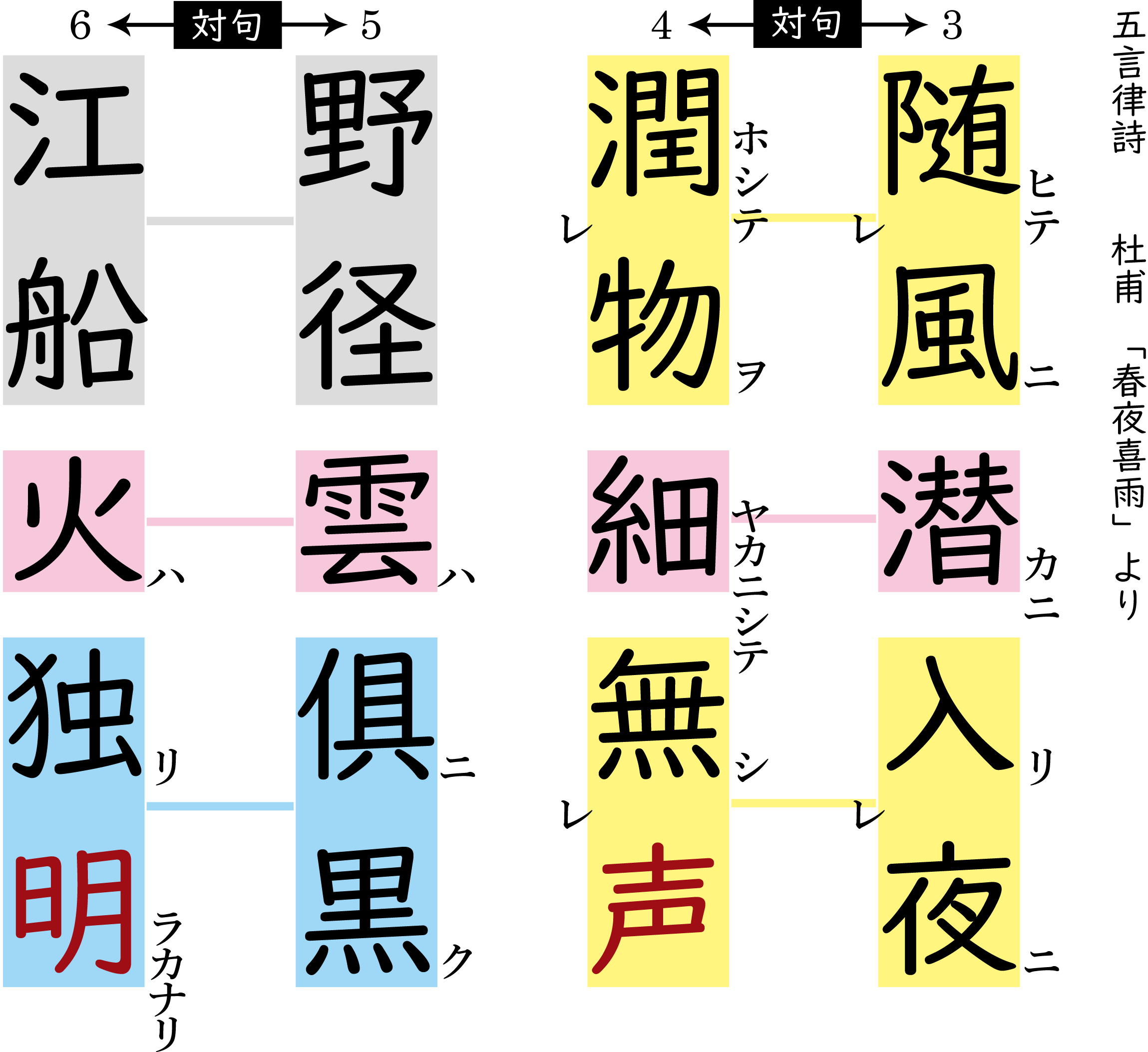

以下に対句の例を挙げましょう。

頷聯(第3句⇔第4句)と頸聯(第5句⇔第6句)が対句になっています。

② 2つの句の文法的構造が同じ

「随風」「潤物」、「入夜」「無声」 → 述語+目的語・補語

「野径」「江船」 → 修飾語+名詞

「俱黒」「独明」 → 副詞+形容詞

③ 意味の上で関連している

「潜」「細」は、どちらも雨が静かにしとしと降る様子を表している。

「雲」「火」は、野道の雲の暗さと船の火の明るさ という対比の関係にある。

また、「声」(sei)、「明」(mei)は押韻。

桐原書店 『【基礎から解釈へ】漢文必携 改訂版』 (編:菊地隆雄 村山敬三 六谷明美)

東京書籍 『新総合 図説国語』 (監修:池内輝男 三角洋一 吉原英夫)

第一学習社 『新版二訂 新訂総合国語便覧』 (監修:稲賀敬二 竹盛天雄 森野繁夫)

基礎からわかる 漢詩の読み方・楽しみ方

基礎からわかる 漢詩の読み方・楽しみ方