風そよぐ ならの小川の 夕暮は

御祓ぞ夏の しるしなりける

| かぜ | |

| 風 | そよぐ |

| 名 | 動 |

| ガ四 (連体形) |

| なら | おがは | ||

| 楢 | の | 小川 | の |

| 名 | 格助 | 名 | 格助 |

| 京都・上賀茂神社の中を流れる御手洗川。 本殿の東に「奈良社」という社があり、その前を流れる。 |

|||

| ゆふぐれ | |

| 夕暮 | は |

| 名 | 係助 |

| みそぎ | なつ | ||

| 御祓 | ぞ | 夏 | の |

| 名 | 係助 | 名 | 格助 |

| 強意 |

| しるし | なり | ける |

| 名 | 助動 | 助動 |

| 証拠。 | 断定 (連用形) |

詠嘆 「ぞ」の結び(連体形) |

風がそよそよと楢の葉に吹く

御手洗川の

夕暮れは(涼しげで秋のようだが、)

禊ぎが行われていることが、まだ夏だということの

証拠だなあ。

出典『新勅撰集』夏・192

寛喜元年(1229年)6月の、月次屏風歌として詠まれた。 旧暦の上では、夏(4〜6月)の終わりぎりぎりというタイミングになる。

風と川の音で秋(旧暦上は7〜9月)の気配が漂っているが、6月の行事である禊ぎが行われているから、まだ夏だねえ、という確認をすることで、微妙な季節を表現しているわけだ。

いくつかの歌が本歌として指摘されているが、3つ挙げておこう。

みそぎする 今日唐崎に おろす網は

神のうけひく しるしなりけり『拾遺集』神楽・595 平祐挙【現代語訳】

※禊のために網を下ろしたり引いたりする神事があったようだ。

禊をする今日、唐崎で下ろす網は

神がお許しになった証拠だなあ。

みそぎする ならの小河の 河風に

祈りぞわたる 下に絶えじと『新古今集』恋5・1376 八代女王【現代語訳】

禊ぎをする御手洗川の川風に(吹かれながら)

ひたすら祈ることだ、私たちの恋が絶えないようにと。

夏山の 楢の葉そよぐ 夕暮は

ことしも秋の 心地こそすれ『後拾遺集』夏・231 源頼綱【現代語訳】

夏山の楢の葉がそよぐ夕暮れは、

今年も秋が来たかのような心地がすることだよ。

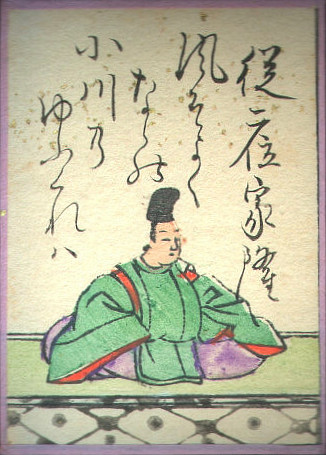

従二位家隆(1158 - 1237)

藤原光隆の子。

藤原俊成から和歌を学び、御子左家では藤原定家のライバルとして並び称されるようになった。

後鳥羽上皇が和歌を学ぶに当たって、九条良経(☞91番歌・きりぎりす〜 の作者)に相談したところ家隆を紹介され、後鳥羽上皇の信任を受けた。

承久の乱で、後鳥羽上皇が隠岐へ流された後も、和歌を送るなど音信を絶たなかった。

勅撰集には『千載集』以下に282首が入集。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)