うかりける 人をはつせの 山下風

はげしかれとは いのらぬ物を

| う | |

| 憂かり | ける |

| 形ク | 助動 |

| 「憂し」 (連用形) |

過去 (連体形) |

| ひと | |||

| 人 | を | はつせ | の |

| 名 | 格助 | 【掛詞】 | 格助 |

| ①名「初瀬」。奈良県桜井市の地名。 + ②動「果つ」。終わる。 |

| やまおろし |

| 山下風 |

| 名 |

| 山颪。 山から吹きおろす激しい風。 |

| はげ | ||

| 激しかれ | と | は |

| 形シク | 格助 | 係助 |

| 「激し」 (命令形) |

| いの | ||

| 祈ら | ぬ | ものを |

| 動 | 助動 | 終助 |

| ラ四 (未然形) |

打消 (連体形) |

感動 |

(私の恋が通じず)つらかったあの人を

(どうにか想いが通じるように)初瀬の(長谷寺の)観音様に祈ったのに、恋は終わってしまった。

その初瀬の山颪よ、

激しくなれとは

祈っていないのになあ。

(=あの人が私につらく当たるようには祈っていないのになあ。)

出典『千載集』恋2・708

色々な要素が複雑に詠み込まれており、現代語訳しにくい歌だ。

何が詠み込まれているかというと、

という物語性をもった歌である。

藤原定家はこの歌を「巧緻な風体で、なかなか真似ができない」と高く評価していた。

初瀬の長谷寺のご本尊として、十一面観音が古来有名です。

観音は救済の菩薩として信仰されてきました。

長谷寺の十一面観音像は女性達の篤い信仰を集めており、恋の救済を求めに来る人も多かったのです。

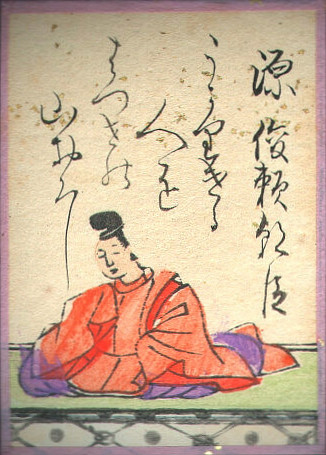

源俊頼朝臣(1055 - 1129)

源経信(☞71番 夕されば~ の作者)の三男。 俊恵の父。

官職には恵まれなかったが、篳篥(和楽器)や和歌に優れていた。『金葉集』の撰者の一人。

『金葉集』以下の勅撰集に約200首入集。『金葉集』(35首)、『千載集』(52首)ではそれぞれ最多入集している歌人である。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)