夕されば 門田の稲葉 おとづれて

あしのまろやに 秋風ぞ吹く

| ゆふ | ||

| 夕 | され | ば |

| 名 | 動 | 接助 |

| ラ四 (已然形) 到来する。 |

順接確定条件 |

| かどた | いなば | |

| 門田 | の | 稲葉 |

| 名 | 格助 | 名 |

| 門前の田。 |

| おとづれ | て |

| 動 | 接助 |

| ラ下二 (連用形) |

| あし | |||

| 蘆 | の | まろや | に |

| 名 | 格助 | 名 | 格助 |

| 田舎家。 |

| あきかぜ | ふ | |

| 秋風 | ぞ | 吹く |

| 名 | 係助 | 動 |

| 強意 | カ四 (連体形) ※「ぞ」の結び |

夕方になると

門前の田んぼの稲の葉を

音を立てて、

蘆ぶきの田舎家に

秋風がやって来て吹くことだ。

出典『金葉集』秋・183

掛詞などの技巧を特に用いず、伸び伸びと秋の風情を詠み上げた叙景歌だ。

詞書きによると、梅津(現在の京都市右京区)にある源師賢の山荘で詠まれた。

同じく秋の情景を詠み上げた、1つ前の70番歌「☞寂しさに 宿を立ち出でて 詠むれば いづくも同じ 秋の夕暮れ」(良暹法師)と対比してみよう。

印象が随分違うことが分かる。

| 70 さびしさに | 71 ゆふされば | |

|---|---|---|

| 場所 | 自分の庵。 本当に寂しいところ。 |

源師賢の山荘。 立派な別荘だったという。 |

眼前の 光景 |

寂しい秋の夕暮れ。 | 門前の(たわわに実った)田んぼ。 | 表現 | 「秋の夕暮れ」 新しい表現。万葉集に無く、勅撰集で初出。 |

「夕されば」 古い表現。万葉集でも多く登場している。 |

このように、

70番「さびしさに」 → 寂しげで感傷的・新しい表現の歌。

71番「夕されば」 → 豊かな秋の光景・古い表現の歌。

と対照的である。

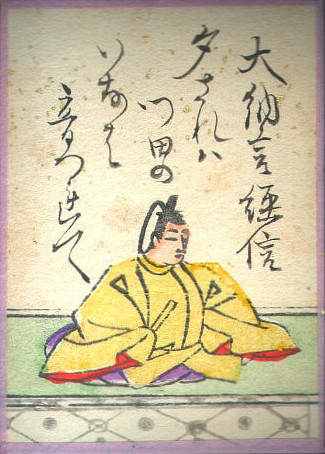

大納言経信(1016 - 1097)

源俊頼(☞74番 うかりける〜 の作者)の父。

1094年から、大宰権の帥に任命されて大宰府へ下り、任地で没。

和歌・管弦に秀でており、藤原公任と並んで多才と評価されていた。

『後拾遺集』以下、勅撰集に86首入集。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)