やへ葎 しげれる宿の さびしきに

人こそ見えね あきは来にけり

| やへむぐら |

| 八重葎 |

| 名 |

| 蔓性の雑草。 |

| しげ | やど | ||

| 繁れ | る | 宿 | の |

| 動 | 助動 | 名 | 格助 |

| ラ四 (已然形) |

存続 (連体形) |

同格 |

| さび | |

| 寂しき | に |

| 形シク | 格助 |

| (連体形) |

| ひと | み | ||

| 人 | こそ | 見え | ね |

| 名 | 係助 | 動 | 助動 |

| 強意 | ヤ下二 (未然形) |

打消 「こそ」の結び(已然形) |

| あき | き | |||

| 秋 | は | 来 | に | けり |

| 名 | 係助 | 動 | 助動 | 助動 |

| カ変 (連用形) |

完了 (連用形) |

詠嘆 (終止形) |

葎が幾重にも

生い茂っている

寂しい宿に

人は誰もやって来ないけれど、

秋はやって来たなあ。

第二句の最後の格助詞「の」は、同格の「の」だ。

現代語でいうと、「で」。下にも同じ語に修飾する語が続く。

八重葎しげれる宿のさびしきに

の場合、「宿」に修飾する語がその後に続いている。

八重葎が茂っている宿で、寂しい(宿)に

ということ。

出典『拾遺集』秋・140

・葎がぼうぼうと生えている

・人が誰もやって来ない

・秋のおとずれ

の3重の寂しさを詠み上げた歌である。

この歌の要となるのは『人こそ見えね』の1句だ。

人間は誰もやって来ないが、自然の秋はちゃんとやって来る、という対比が深い感慨とともに詠われている。

詞書によると、河原院にて詠まれた歌。

河原院といえば河原左大臣こと源融(☞『14番 みちのくの』の作者)の邸宅であったが、左大臣の没後は荒れ果ててしまった。

当時は恵慶が親しくしていた安法法師が住んでおり、河原院によく出入りしていたようだ。

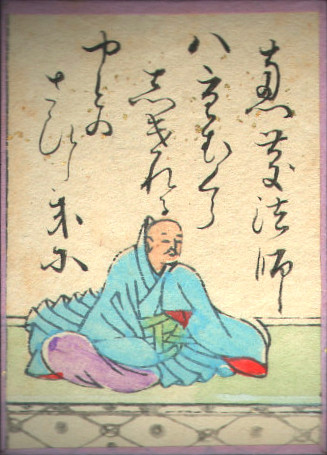

恵慶法師(生没年未詳)

『拾遺集』時代、980年〜1000年頃に活躍。

源重之・紀時文・平兼盛などとも親交があり、特に安法法師の住む河原院に集まる歌人達とよく交流していた。

勅撰集には56首入修している。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)