今こむと いひしばかりに 長月の

有明の月を まちいでつるかな

| いま | こ | ||

| 今 | 来 | む | と |

| 副 | 動 | 助動 | 格助 |

| カ変 (未然形) |

意志 (終止形) |

| い | |||

| 言ひ | し | ばかり | に |

| 動 | 助動 | 副助 | 格助 |

| ハ四 (連用形) |

過去 (連体形) |

限定 |

| ながつき | |

| 長月 | の |

| 名 | 格助 |

| 【旧暦9月】 |

| ありあけ | |||

| 有明 | の | 月 | を |

| 名 | 格助 | 名 | 格助 |

| 夜更けに出ている月(月齢20日頃) | |||

| ま | い | ||

| 待ち | 出で | つる | かな |

| 動 | 動 | 助動 | 終助 |

| タ四 (連用形) |

ダ下二 (連用形) |

完了 (連体形) |

詠嘆 |

やがて行こうと

(あなたが)言ったばっかりに、

(それを当てにして毎晩待っているうちに秋も更けてしまい)

旧暦9月の有明の月(が出るの)を

待ち明かしてしまったよ。

出典『古今和歌集』恋4・691

「今来むと」というのは、(あなたが)「やがてやって来る」という意味なので、この歌は待っている側(=女)の立場で詠まれたということになる。

待っていた期間については

①「一晩待っているうちに、有明の月が出てきた」という説

②「月単位で待っているうちに、有明の月が出る日になってしまった」という説

の2つの説があるが、定説は②。

今こむといひし人を、月来待つ程に、秋も暮れ、月さへ在明になりぬとぞよみ侍りけん。こよひばかりは猶ほ心づくしならずや。

撰者とされる藤原定家は②のように、ただ一晩だけではなく何日も待ち明かしたのだと解釈した上で、この歌を「心づくし(感傷的で風韻に富む)」と評価している。

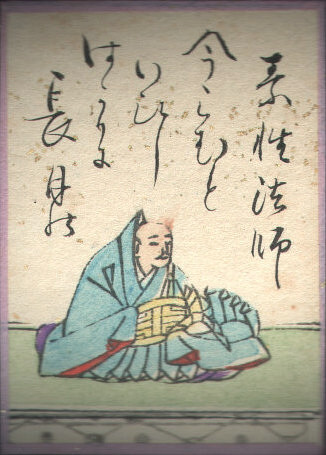

素性法師(生没年未詳)

僧正遍昭(☞12番 あまつかぜの作者)の子。三十六歌仙の一人。

父の薦めで兄の由性とともに出家し、雲林院に住んでいた。宇多天皇の気に入られ、歌合わせにしばしば招かれた。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)