つくばねの 峰より落る みなの川

こひぞつもりて 淵となりぬる

| つくばね | の |

| 名 | 格助 |

| 【筑波嶺】 |

| みね | お | |

| 峰 | より | 落(つ)る |

| 名 | 格助 | 動 |

| タ上二 (連体形) |

| みなの川 |

| 名 |

| 【水無乃川/男女川】 |

| こひ | ぞ | つもり | て |

| 名 | 係助 | 動 | 接助 |

| 【恋】 | 強意 | ラ四 (連用形) |

| ふち | |||

| 淵 | と | なり | ぬる |

| 名 | 格助 | 動 | 助動 |

| ラ四 (連用形) |

完了 「ぞ」の結び(連体形) |

筑波嶺の

峰から(流れ)落ちる

水無乃川(が積もり積もって淵となるように)

この恋も積もり積もって

(深い想いの)淵になってしまったよ。

つくばねの 峰より落る〜

の「ね」は「嶺」、つまり山の頂上・峰のこと。そのあとにまた「峰」ときている。このように、同じ意味の言葉を重ねて詠むことを重詞という。

出典『後撰集』恋3・776

綏子内親王(光孝天皇の皇女)に対する恋を詠った歌で、ほのかに思い初めた気持ちがどんどん積もっていくさまを、僅かな水が積もってできた川の淵にたとえている。

上の句の自然の景色から、下の句の恋の気持ちの表現へ一気に移している。とても鮮やかだ。

ところで、当時の天皇は基本的に平安京(京都)にいたので、筑波山(茨城)を見ることはまず無かった。

歌枕として、幻想の中の存在でしかなかったのだ。

そういうわけで、「峰」(見ね)という言葉と、重詞でのセットになるようになった。

実景を元にした表現ではなく、むしろ想像の中での雄大な光景、というイメージだろうか。

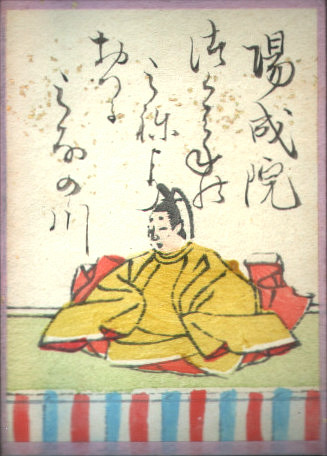

陽成院 (868-949)

名は貞明。清和天皇の皇子で、第57代天皇(在位878-884)。元良親王の父。

幼時から乱行が絶えず、宮中での殺人事件に関与した疑いによりわずか17歳で退位した。乱行の原因は脳病だったという説もある。

陽成院の和歌は、勅撰和歌集には1首しか登場せず、当時あまり注目されては来なかった歌人であったが、それにも拘わらず百人一首に選び出されたのは、元良親王(☞20番 わびぬれば の作者)の父であったからであろう。百人一首は、親子で一緒に選ばれているケースが多く、実に18組(36首)に及ぶ。

平安朝 皇位継承の闇

平安朝 皇位継承の闇