花さそふ あらしの庭の 雪ならで

ふり行ものは 我身なりけり

| はな | |

| 花 | さそふ |

| 名 | 動 |

| ハ四 (連体形) |

| には | |||

| あらし | の | 庭 | の |

| 名 | 格助 | 名 | 格助 |

| ゆき | ||

| 雪 | なら | で |

| 名 | 助動 | 接助 |

| 断定 (未然形) |

打消 |

| ゆ | |||

| ふり | 行く | もの | は |

| 動【掛詞】 | 動 | 名 | 格助 |

| 「降る」(ラ四・連用形) +「古る」(ラ上二・連用形) |

カ四 (連体形) |

主格 |

| わ | み | |||

| 我 | が | 身 | なり | けり |

| 名 | 格助 | 名 | 助動 | 助動 |

| 連体修飾 | 断定 (連用形) |

詠嘆 (終止形) |

桜の花を誘って散らす

嵐が吹く庭の

降り注ぐ桜吹雪ではなく、

年老いてしまったのは

この私なのだなあ。

出典『新勅撰集』雑1・1052

桜の花が舞い散る様子を見て詠んだ歌だ。

「ふる」の掛詞が素晴らしい。 「降る」(舞い散る)桜から、「古る」(老いぼれる)我が身の嘆きへと導いている。

前半は絢爛たる桜吹雪の光景だが、後半では一転して、死を予感させる 雪のような白髪の老人の様子が思い浮かぶ。

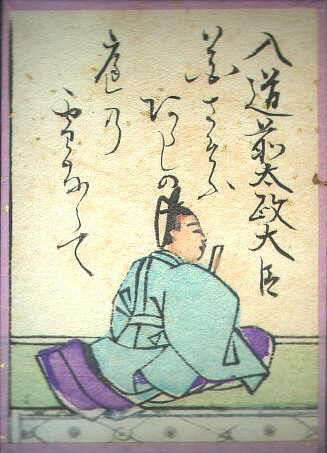

作者・入道前太政大臣(西園寺公経)は鎌倉幕府との結びつきも強い公家で、贅沢な暮らしをしていた。

連日贅沢三昧をする中で、ふと老い・死への恐怖を感じたのだろうか。

さて、西園寺公経の歌は、藤原定家の秀歌撰には選び入れられていない。定家は公経をあまり評価していなかったようだ。

にも関わらず、この歌を百人一首に入れたのには、以下の2つの理由があると思われる。

入道前太政大臣(1171 - 1244)

西園寺公経。内大臣・藤原実宗の子。

源頼朝の姪・一条全子を妻としており、鎌倉幕府と密接な関わりを持った。

承久の乱の際は、事前に情報を掴んで幕府に密告。幕府の勝利に貢献し、以降は絶大な権力を持った。

政治的な処世術に長けていたが、それが原因でやっかまれることも多かったようだ。

和歌については、家集もあったが散逸。

『新古今集』以下の勅撰集には114首入集。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)