秋風に たなびく雲の たえまより

もれいづる月の かげのさやけき

| あきかぜ | |

| 秋風 | に |

| 名 | 格助 |

| くも | ||

| たなびく | 雲 | の |

| 動 | 名 | 格助 |

| カ四 (連体形) |

| た ま | |

| 絶え間 | より |

| 名 | 格助 |

| も | い | つき | |

| 漏れ | 出づる | 月 | の |

| 動 | 動 | 名 | 格助 |

| ラ下二 (連用形) |

ダ下二 (連体形) |

| かげ | ||

| 影 | の | さやけさ |

| 名 | 格助 | 名 |

| 光。 | 形「さやけし」の名詞化 ※体言止め |

秋風で

たなびいている雲の

途切れ目から

漏れ出てくる月の

光は、澄みきっていることだなあ。

出典『新古今集』秋上・413

秋の月の光を単純に詠み上げただけなのだが、なんとも秋の月夜の清々しさがしんみりと感じられる歌だ。

作者の藤原顕輔は、六条藤家の流派であった。六条藤家の和歌は、『万葉集』を踏まえた考証を基にした理知的な歌風を特徴とする。

しかしこの歌は平明・流麗な調子で実感がこもっており、六条藤家の流派とは幾分違った趣を持っている。

定家はこの点で「秋風に〜」の歌を高く評価していたようだ。

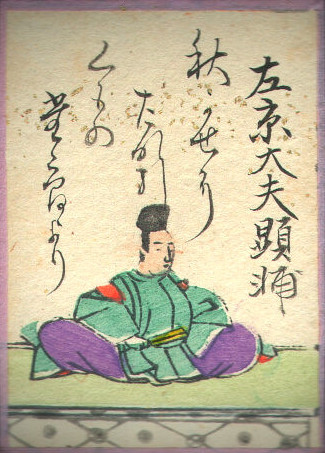

左京大夫顕輔(1090 - 1155)

藤原顕輔。 顕季の三男。

崇徳院の勅命で作成された勅撰集『詞花集』の撰者。

源俊頼とも親交があったようで、その影響を受けている。

『金葉集』以下の勅撰集に84首入集。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)