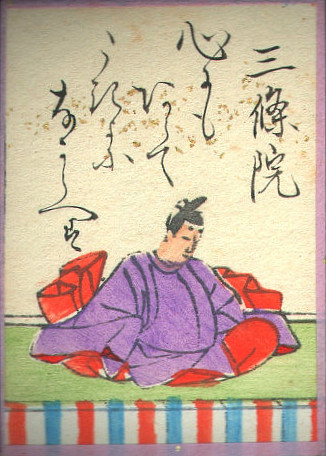

心にも あらで此世に ながらへば

こひしかるべき よはの月かな

| こころ | ||

| 心 | に | も |

| 名 | 助動 | 係助 |

| 断定 (連用形) |

| こ | よ | ||||

| あら | で | 此 | の | 世 | に |

| 動 | 接助 | 代名 | 格助 | 名 | 格助 |

| ラ変 (未然形) |

打消 |

| ながらへ | ば |

| 動 | 接助 |

| ハ下二 (未然形) |

順接 |

| こひ | |

| 恋しかる | べき |

| 形シク | 助動 |

| (連体形) | 推量 (連体形) |

| よは | つき | ||

| 夜半 | の | 月 | かな |

| 名 | 格助 | 名 | 終助 |

| 詠嘆 |

本心ではなく

この世に

生きながらえるならば、

恋しく思うであろう

夜半の月だなあ。

出典『後拾遺集』雑1・860

詞書には

例ならずおはしまして位など去らむとおぼしめしける頃、月の明かりけるをご覧じて

<現代語訳>

病気になって、天皇を退位しようとお思いになっていた頃、月が明るかったのをご覧になって

とある。

三条天皇は1011年に36歳で即位したが、内裏が火災で焼失。1015年に再建したが、それもまた焼失した。

当時、政治的に力をつけていた藤原道長から退位を迫られ、さらに眼病(緑内障か)にもかかり、散々な状況のときに詠まれた。

目を悪くしている中で、月がどのぐらい見えたのかは定かでないが、月を眺めることで現実逃避をしていたようだ。

三条天皇は歌人としてもあまり有名ではなく、この歌は最初はそれほど注目されてはいなかった。

道長の圧力で退位したという歴史的背景もあり、その悲しみ・厭世観が現れたこの歌が百人一首に選ばれたのだろう。

三条院(976 - 1017)

冷泉天皇の第二皇子。 第67代天皇。

986年、11歳の時に立太子。 長い皇太子時代を経て、1011年に36歳で即位した。

眼病・藤原道長からの圧力のため、1016年に当時4歳の東宮敦成親王(一条天皇)に譲位した。

1017年4月に出家。同年5月に42歳で崩御。法名は金剛浄。

勅撰集には『後拾遺集』以下8首入集。 歌集はない。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)