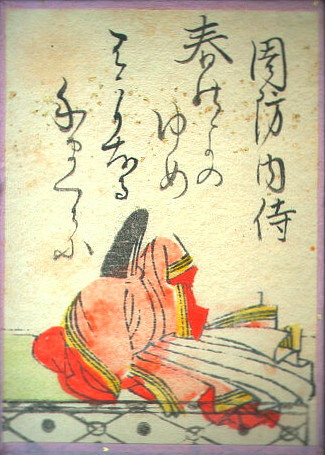

春のよの 夢ばかりなる 手枕に

かひなくたゝむ 名こそ惜けれ

| はる | よ | ||

| 春 | の | 夜 | の |

| 名 | 格助 | 名 | 格助 |

| ゆめ | ||

| 夢 | ばかり | なる |

| 名 | 副助 | 助動 |

| 程度 | 断定 (連体形) |

| たまくら | |

| 手枕 | に |

| 名 | 格助 |

| 腕枕。 |

| かひ | た | |

| 甲斐なく | 立た | む |

| 形ク | 動 | 助動 |

| (連用形) 「腕」とも掛ける。 |

タ四 (未然形) |

推量 (連体形) |

| な | を | |

| 名 | こそ | 惜しけれ |

| 名 | 係助 | 形シク |

| 強意 | 「こそ」の結び(已然形) |

春の夜の

夢のような(儚い仮初めの)

(あなたの)手枕(を借りたばかり)に

何の甲斐も無く立ってしまうであろう

(私の)浮き名が惜しいことだよ。

(=だから、あなたの手枕なんて借りませんよ)

出典『千載集』雑上・964

詞書を読めば、状況が理解できるだろう。

二月ばかり月あかき夜、二条院にて人々あまたゐあかして物語などし侍りけるに、内侍周防よりふして、枕をがなとしのびやかにいふをききて、大納言忠家これを枕にとて腕を御簾の下よりさしいれて侍りければ、読み侍りける

<現代語訳>

旧暦の2月頃、月の明るい夜、二条院で人々がたくさん夜を明かして物語りなどをしていましたときに、周防内侍が物に寄りかかって横になって、「枕があればなあ。」とこっそり言うのを聞いて、大納言の藤原忠家が「これを枕に。」と言って腕を御簾の下から挿し入れ申し上げたので、詠みました。

周防内侍のとっさの才知が光る歌だ。

周防内侍が「枕があればなあ。」とぼそっと言ったときに、忠家が腕を差し出してきた(チャラい)ので、すかさず「腕」と「甲斐なし」を掛けて、

『夢のような仮初めの関係なんでしょうから、どうせあなたの腕を借りても、何の甲斐も無く私の浮き名が立ってしまうだけよ』

と、これを撥ね除けた。

参考:大納言忠家からの返歌

契りありて 春の夜深き 手枕を

いかがかひなき 夢になすべき<現代語訳>

深い縁があって

春の深夜に

(私が挿し入れた)手枕を

どうして甲斐のない

夢だとしてしまうのか。

「そんなこと言わないでよ、これも深い縁じゃない」という程度の歌で、周防内侍の機知には遠く及ばない。

周防内侍(生年未詳 - 1109?)

周防守 平棟仲の娘。名は仲子。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)