朝ぼらけ 宇治のかはぎり たえだえに

あらはれわたる 瀬々の網代木

| あさ |

| 朝ぼらけ |

| 名 |

| 夜がほのぼの明けた頃。 (「あけぼの」の少し後) |

| うぢ | かはぎり | |

| 宇治 | の | 川霧 |

| 名 | 格助 | 名 |

| 宇治川。 琵琶湖から淀川に注ぐ。 |

| た だ |

| 絶え絶えに |

| 形動ナリ |

| (連用形) |

| あらはれ | わたる |

| 動 | 補動 |

| ラ下二 (連用形) |

一面に…する。 ラ四 (連体形) |

| せぜ | あじろぎ | |

| 瀬々 | の | 網代木 |

| 名 | 格助 | 名 【体言止め】 |

| 魚を捕る網を 仕掛けるための杭。 |

明け方に

宇治川の霧が

途切れ途切れになって、

一面に現れてきた

川瀬の網代木だなあ。

出典『千載集』冬・419

説明無用な叙景歌。

冬の早朝、夜闇と川霧が晴れてきて「網代木」が途切れ途切れ見えてきた、すがすがしい景色が思い浮かぶ歌だ。

この歌が詠まれた当初は、あまりにも単純な歌なのでほとんど評価されなかった。

ところが時代が下ってムードを重視するようになってきた平安後期以降、徐々にこの歌の良さを見直す動きが強まった。

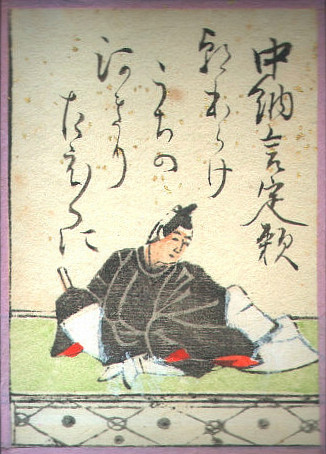

権中納言定頼(995 - 1045)

藤原定頼。 藤原公任の子。

父も有名な歌人だが定頼も典型的な貴族歌人で、歌・書・踊経などの名手だった。

小式部内侍・大弐三位・相模などと親しくしていたようである。

『後拾遺集』以下、勅撰集に45首入集。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)