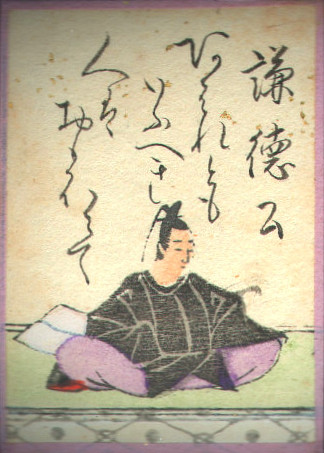

哀れとも いふべき人は おもほえで

みのいたづらに なりぬべき哉

| あは | ||

| 哀れ | と | も |

| 感 | 格助 | 係助 |

| 感嘆、悲哀 |

| い | ひと | ||

| 言ふ | べき | 人 | は |

| 動 | 助動 | 名 | 係助 |

| ハ四 (終止形) |

当然 (連体形) |

| おも | |

| 思ほえ | で |

| 【連語】 | 接助 |

| ハ四動詞「思ふ」(未然形) +自発の助動詞「ゆ」 の連語「思はゆ」(未然形)の転訛 |

打消 |

| み | いたづ | |

| 身 | の | 徒らに |

| 名 | 格助 | 形動ナリ |

| 主格 | (連用形) |

| な | |||

| 成り | ぬ | べき | かな |

| 動 | 助動 | 助動 | 終助 |

| ラ四 (連用形) |

完了・強意 (終止形) |

推量 (連体形) |

感動 |

私のことを哀れだと

言ってくれるはずの人は

思い出されなくて、

私の命はむなしいものに

なってしまいそうだなあ。

出典『拾遺集』恋5・950

詞書には 「ものいひ侍りける女の、のちにつれなく侍りて、さらにあはず侍りければ」 とある。

現代語訳すると 「愛し合っていた女が、段々つれなくなってしまい、しまいには逢わなくなってしまったので」 ということ。

女からフラれてられてしまった、孤独な男の悲しみを切なく詠んでいる。

謙徳公(生前の名は 藤原伊尹)が、自身を主人公(倉橋豊蔭)に見立てて作った物語『一条摂政御集』の出だしの歌である。

謙徳公(924-972)

生前の名は藤原伊尹。 「謙徳公」は死後の諡。

九条右大臣師輔の長男で、貞信公の孫。

和歌の才能にも容貌にも優れているという評判であった。色々な女性との贈答歌を残し、『後撰集』の撰者ともなった。勅撰和歌集には37首入集。

百人一首 (角川ソフィア文庫)

百人一首 (角川ソフィア文庫)