わたのはら 八十嶋かけて 漕出ぬと

人にはつげよ あまのつりぶね

| わたのはら |

| 名 |

| 【海の原】 |

| やそしま | ||

| 八十嶋 | かけ | て |

| 名 | 動 | 接助 |

| カ下二 (連用形) |

| こ | い | ||

| 漕(ぎ) | 出(で) | ぬ | と |

| 動 | 動 | 助動 | 格助 |

| ガ上二 (連用形) |

ダ下二 (連用形) |

完了 (終止形) |

| ひと | つ | ||

| 人 | に | は | 告げよ |

| 名 | 格助 | 係助 | 動 |

| 対象 | 限定・強調 | ガ下二 (命令形) |

| あま | の | つりぶね |

| 名 | 格助 | 名 |

| 【海人】 | 【釣り舟】 |

広々とした海原

はるかの多くの島々に心を寄せて

今船をこぎ出したと

京の都にいるあの人にだけは告げておくれ

釣り人の船よ。

出典『古今和歌集』羈旅・407

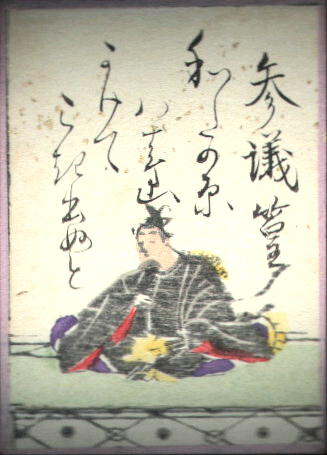

参議篁が隠岐の島へ流罪となり船出をしたとき、 はるかな海原への船旅を前にして、故郷の都を思いやった歌である。

流罪になった理由は、遣唐使としての乗船を拒否し、遣唐使を揶揄する漢詩を作ったために、嵯峨上皇の怒りを買ってしまったことだった。

流罪の船出の割には清々しい調子の歌で、悲壮感はあまり感じられない。

釣り人に呼びかける形になっていることで、孤独の余情が効果的に表現されているといえるだろう。

参議 篁 (802-852)

小野篁。小野小町の祖父ともされるが、資料が少なく真偽は不明。

当時漢詩で名高かった岑守の息子。岑守とともに赴いた陸奥で過ごした幼時は弓馬を好み、帰京後もあまり学問をしなかった。これを嵯峨天皇に嘆かれ、学問に転じた。漢詩文で名をあげ、多くの伝説を残した人物。

飛天闘神譚―異伝・小野篁

飛天闘神譚―異伝・小野篁