我庵は 都のたつみ しかぞすむ

世をうぢ山と 人はいふ也

| わ | いほ | ||

| 我 | (が) | 庵 | は |

| 代名 | 格助 | 名 | 係助 |

| 所有 | 主体 |

| みやこ | ||

| 都 | の | たつみ |

| 名 | 格助 | 名 |

| 【巽】(南東) |

| しか | ぞ | すむ |

| 【掛詞】 | 係助 | 動 |

| 副「然か」 +名「鹿」 |

「ぞ」の結び(連体形) |

| よ | やま | ||

| 世 | を | うぢ山 | と |

| 名 | 格助 | 【掛詞】 | 格助 |

| 名「宇治山」 +形「憂し」 |

| ひと | なり | ||

| 人 | は | いふ | 也 |

| 名 | 係助 | 動 | 助動 |

| ハ四 (終止形) |

伝聞推定 (終止形) |

私の庵は

都の南東にある。

このように鹿が住むような所に暮らしている。

憂き山、宇治山だと

世の人々は言っているそうだ。

出典『古今和歌集』雑下・983

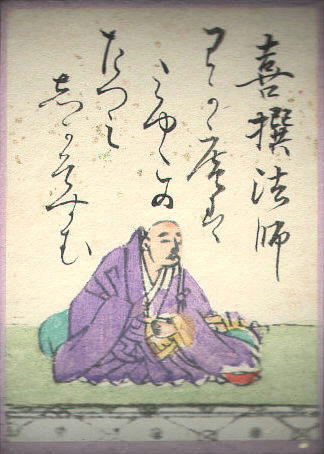

もともとは、喜撰法師が自分の住処を言葉遊びで自己紹介した歌だった。

ところが『源氏物語』が大流行してから、『宇治十帖』によって宇治=「憂き」場所というイメージが定着し、「世をうぢ山」という表現は、「『源氏物語』から世の人が憂いを感じるあの宇治山」、というニュアンスに変容してしまった。

さらに「然か」+「鹿」を掛詞として解釈することで、鹿の悲しげな鳴き声が聞こえる山里というイメージが被さるようになった。

喜撰法師(生没不詳)

六歌仙の一人として有名だが、この歌以外には確実に喜撰法師と分かっている歌がない。伝未詳。

百人一首の研究

百人一首の研究