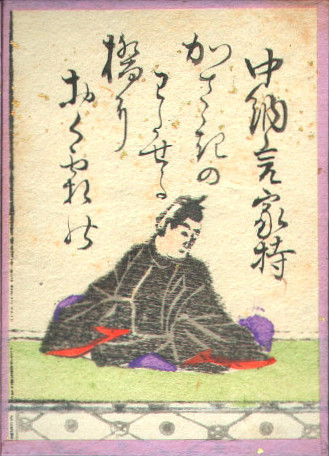

かさゝぎの わたせる橋に をくしもの

しろきをみれば 夜ぞふけにける

| かささぎ | の |

| 名 | 格助 |

| 主格 |

| はし | |||

| わたせ | る | 橋 | に |

| 動 | 助動 | 名 | 格助 |

| サ四 (已然形) |

存続 (連体形) |

| を | しも | |

| 置く | 霜 | の |

| 動 | 名 | 格助 |

| カ四 (連体形) |

| しろ | み | ||

| 白き | を | 見れ | ば |

| 形ク | 格助 | 動 | 係助 |

| (連体形) | マ上一 (已然形) |

| よ | ||||

| 夜 | ぞ | ふけ | に | ける |

| 名 | 係助 | 動 | 助動 | 助動 |

| 強意 | カ下二 (連用形) |

完了 (連用形) |

詠嘆 「ぞ」の結び(連体形) |

鵲が

(翼を連ねて)渡した橋(=天の川に渡したという伝説の橋)に

霜が降りたように

(天の川が)白くなっているのを見ると

夜もすっかり更けてしまったことだなあ。

出典『新古今和歌集』冬・620

この歌は、実は大伴家持の作かどうかは怪しい。

藤原公任が『三十六人撰』を選ぶに当たって、『万葉集』から家持歌をピックアップしているが、その中に入っていないのである。

また、『万葉集』の時代には「鵲」が詠まれた例は無く、平安時代以降に登場し始める。

「鵲の橋」というのは、中国の七夕伝説を踏まえたものだ。

鵲が翼を並べて天の川に橋を架けて、彦星を渡らせるという。

中納言家持(718?-785)

大伴家持。政治的には様々な暗殺・乱の計画に関わったとされ、不遇な扱いを受けた。

大伴家持 (平凡社ライブラリー)

大伴家持 (平凡社ライブラリー)