おくやまに 紅葉踏分 なく鹿の

声きくときぞ あきは悲しき

| おくやま | に |

| 名 | 格助 |

| 【奥山】 |

| もみぢ | ふみ | わけ |

| 紅葉 | 踏(み) | 分(け) |

| 名 | 動 | 動 |

| マ四 (連用形) |

カ下二 (連用形) |

| しか | ||

| なく | 鹿 | の |

| 動 | 名 | 格助 |

| カ四 (連体形) |

| こゑ | |||

| 声 | きく | とき | ぞ |

| 名 | 動 | 名 | 係助 |

| カ四 (連体形) |

強意 |

| かな | ||

| あき | は | 悲しき |

| 名 | 格助 | 形シク |

| 【秋】 | 係助「ぞ」の結び (連体形) |

奥山に

(散った)紅葉を踏分けて

鳴く鹿の

声を聞くとき、じつに

秋は悲しいと深く感じることだ。

出典『古今和歌集』秋上・215

紅葉の中で鹿の鳴き声に妻恋いのイメージが重なり、自然と秋の悲しさへとイメージが移ってゆく。

新古今時代に好まれたほのかな艶っぽさ・哀感といった作風がよく現れた作品である。

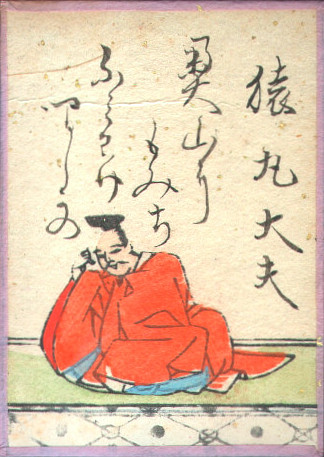

猿丸大夫(生没年不詳)

「いつの時代の人物かもよく分からない」(三十六歌仙伝)という伝承が残っており、謎の多い人物。

猿丸大夫は実在した!!―百人一首と猿丸大夫の歴史学

猿丸大夫は実在した!!―百人一首と猿丸大夫の歴史学